自重トレーニングの最大の魅力といえば、場所を選ばずにいつでも筋トレができること。しかしその一方で、マシントレーニングと比較して負荷の調節が難しく、工夫しないと鍛えにくい部位があるなど、部分的に見て難度が高いことも事実だ。そんな手軽なようで一筋縄ではいかない自重トレーニングにおいて、効果を上げるにはどうすればいいのか。ワッフルジムの代表でありパーソナルトレーナーも務める松浦 泰山さんに話を伺った。

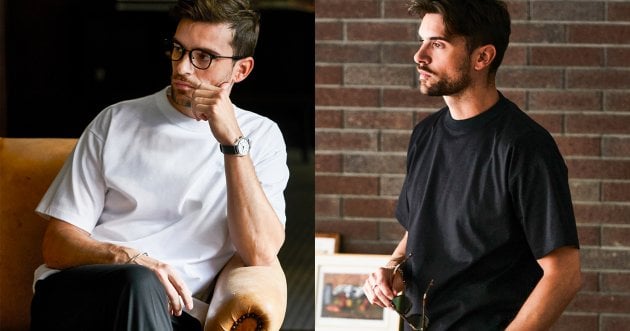

2016年よりビヨンドジムの立ち上げスタッフとしてトレーナーの活動を開始。大阪・堀江店の店舗責任者を務める。2017年にはミスター・ジャパン コンテストにおいて頂点に立ち、その後独立。2022年10月に東京・立川にてワッフルジムを創業。お客様のニーズに応える筋トレメニューの提案に余念がない。

CONTENTS

スポンサーリンク

自重トレーニングの効果を高めるためのポイント①「回数を決めるのはNG!“オールアウトさせる”ことを徹底すべし」

オールアウトとは、“エネルギーを全て出し切る”、“筋肉を極限状態まで使用する”といった意味を持つ筋トレ用語。「どうあがいても1回も出来ない…」という状況になるまで追い込むことは、筋力トレーニング全般において大事だという。泰山さん曰く、自重トレーニングでオールアウトさせるなら、10回3セットという風にこなす回数を決めず、“とにかく限界を迎えるまで回数をこなす”ことを意識するのが良いとのこと。たとえば腕立て伏せの場合、最初は足を伸ばした正しいフォームで行い、1回も出来なくなったら膝をついて限界まで。そして膝付きでも限界を迎えたら、今度は体を下ろすところだけを繰り返すことで、極限まで筋肉を追い込むことが出来ると語った。

自重トレーニングの効果を高めるためのポイント②「基本的には反動をつけず“ゆっくりした動作”で」

“筋肉にしっかり効かす”ことを意識するなら、基本的には無反動のトレーニングを心がけたい。というのも、反動をつかってしまうと負荷が低下し、それに伴って筋トレの効果も低減してしまうためだ。その反動を防ぐために意識したいのが、ゆっくりとした動作。これにより、鍛えている筋肉をより強く意識できるという。「とくに下ろす動作をいい加減にしてしまいがちなので、ゆっくり丁寧に下ろすのを意識するのが良いでしょう。それだけで筋肉に効いていることがスグ分かると思います」と泰山さん。また、反動を使ったトレーニングは怪我のリスクが高いため、筋トレに慣れていない人はとくに動作スピードには気を配ったほうが良いだろう。

自重トレーニングの効果を高めるためのポイント③「“インターバルはなるべく短く”が鉄則!」

ウェイトトレーニングの代表的な種目であるベンチプレスの場合、3~5分ほどインターバルが推奨されることが多い。その一方で、負荷が少ない自重トレーニングにおいては、インターバルは30秒~1分程度にとどめるのがおすすめだ。「筋トレで大事なのは、“いかに筋肉に緊張状態を与えられるか”ということ。インターバルが長いと休み切ってしまい、存分に追い込むことができません」と泰山さんは言う。トレーニング間の休憩は大事だが、自重トレーニングにおいては長めに休んだからと言ってレップ数が大きく変わるわけではなく、効率も下がってしまうので注意しよう。

自重トレーニングの効果を高めるためのポイント④「“大きな筋肉”を集中して鍛えるのが筋トレのセオリー」

自重トレに限った話ではないが、筋トレの効果を高めるなら大きな筋肉を集中して鍛えるのが◎ これには、理由がいくつかあると言う。「大きい筋肉を鍛えるトレーニングでも、小さな筋肉が鍛えられることが大きな理由です。また、小さな筋肉から鍛えはじめると体力と集中力を費やしてしまい、大きな筋肉を鍛える前に疲労が溜まってしまうことも挙げられます」と泰山さん。ちなみに、大きな筋肉への刺激が成長ホルモンの分泌を促すともいわれているため、効率的にボディメイクができるのだとか。脚や胸、背中といった大きな筋肉を集中して鍛えて、自重トレの効果を高めたいところだ。

自重トレーニングの効果を高めるためのポイント⑤「トレーニングの頻度は“週3以上”を目標に」

自重トレーニングは、ウェイトトレーニングと比べて負荷のレベルは低い。始めたてこそ激しい筋肉痛が生じるが、次第に慣れてきてダメージが小さくなるため、週3以上を目標にトレーニングをするのが吉だ。泰山さんは「週3以上、自重トレーニングをする場合は部位を分けてローテーションさせるのが良いでしょう。脚の日、胸の日、背中の日といった具合にセパレートするのがおすすめです」とアドバイスする。ただし、自重トレであっても頻度を増やせば、膝や肘、肩、腰など関節部に負担がかかるため、オーバーユースによる怪我には気をつけよう。