日本のお正月に欠かせないものといえば「おせち料理」ですが、食材にこめられた意味をご存知ですか?今回は、日本人として知っておきたい、知っておくと話のネタになる「おせち料理にこめられた意味」を紹介していきたいと思います。image:wikipedia

スポンサーリンク

数の子「子宝と子孫繁栄を祈る」

数の子はニシンの卵です。二親(にしん)から多くの子が出ることから子孫繁栄の象徴として愛される定番食材です。

田作り「豊作を祈って」

matsusaku

matsusaku

豊作を願って小魚を田畑に肥料としてまいたことから田作りと名付けられました。

黒豆「健康を願って」

もともと「まめ」は「丈夫・健康」を意味する言葉。一年の健康への願いがこめられています。

たたきごぼう「細く長く幸せに」

細く長く地中にしっかり根を張るごぼう。細く長く幸せに生きることへの願いがこめられています。

伊達巻き「長崎から伝わったシャレた料理」

江戸時代に長崎から江戸に伝わった「カステラ蒲鉾」が、伊達者の着物に似ていたので伊達巻と呼ばれるようになったという説が有力です。また、昔は大事な文書や絵は巻物にしていたので、おせち料理には巻いた料理が多いと言われています。

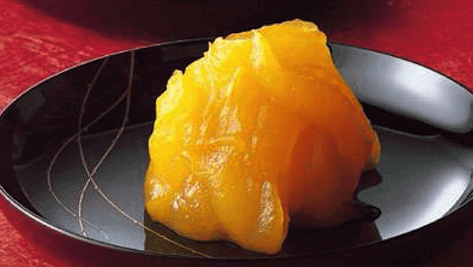

栗きんとん「豊かさと勝負運の良い一年を願って」

黄金色に輝く財宝にたとえて、豊かな1年を願う料理。栗は「勝ち栗」と言われ、もともと縁起の良い食材。

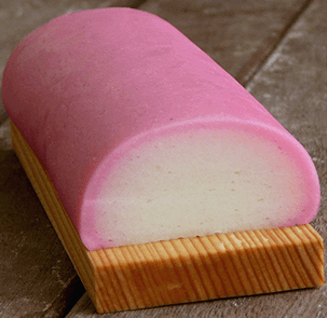

紅白かまぼこ「日の出を象徴する形状と祝いを意味する紅白」

かまぼこは、その形状から「日の出」を象徴すると言われます。紅はめでたさ、白は神聖を意味します

紅白なます「紅白でめでたい箸休め。意外な語源」

生の魚介類と大根、にんじんと酢で作ったことから、なますの名がつけられました。今は生の魚介の代わりに、干柿や昆布、ゆずの千切りも用いられます。

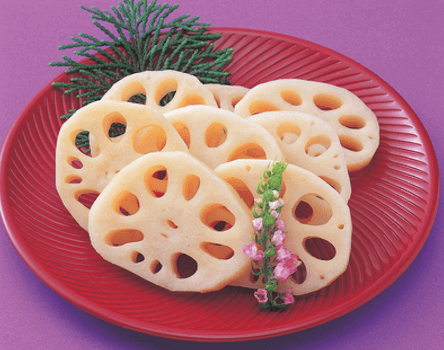

酢蓮「明るい将来を願って」

レンコンは、仏教で仏様のいる極楽の池にあるといわれておりけがれの無い植物とされています。たくさんの穴があることから将来の見通しがいい(先見性がある)という縁起を担いだ食べ物です。

菊花かぶ「旬のかぶをめでたいカタチで」

冬に旬を迎えるかぶをめでたい菊の形にカットして、酢のものに仕立てたのが菊花かぶです。

えび「長生きの象徴」

長いひげをはやし、腰が曲がっているえび。腰が曲がるまで長生きするという願いがこめられています。

ぶり「出世を願って」

ぶりは成長と共に名前が変わる出世魚。立身出世への想いがこめられています。

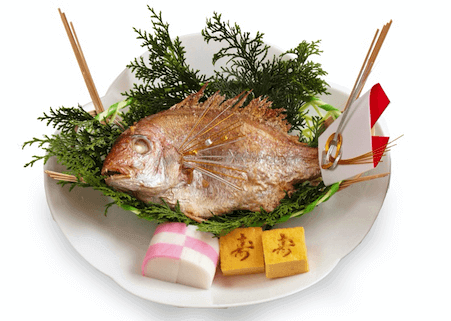

鯛「めでたい!」

おせちに限らず、祝いの席にはつきものの鯛。「めでたい」という語呂の良さから縁起物として愛されています。

昆布巻「日本料理の必需品、昆布で健康長寿を」

昆布は「喜ぶ」にかけて、正月の鏡飾りにも用いられている一家発展の縁起ものです。

2/2GO TO NEXT PAGE